編者按:人民生命安全和身體健康始終是我國疫情防控的第一要務。近日,國內疫情牽動著全國人民的心,部分地方出現了社區傳播現象。為了進一步探索發現疫情傳播規律,助力科學抗疫,本刊密切關注學術界的不同觀點,鼓勵學術爭鳴,歡迎大家關注相關的研討與探究。

上海疫情,每天感染人數居高不下。讓人困惑的一件事情就是已經足不出戶長達半個月以上,最長的小區甚至已經快一個月了。為什么大家足不出戶,每天在家中依舊有被感染的風險?病毒一定要有物理通道才能夠實現人和人的感染,所以有必要弄清到底樓內傳染有哪些通道。

這里先給大家看兩個案例。

第一個案例是發生在長春的真實案例。

這是一棟17層的高層。結構形式屬于一梯2戶。首先在805發生了陽性病例。隨后1005,1305和1505先后發生了陽性病例。病例之間間隔2-3天。之后穩定幾天之后,904發生了陽性病例,不久1004也就是904的樓上也發生了陽性病例。

這個案例是在長春封城15天之后發生的。除了核酸檢測之外,所有的人都是做到了足不出戶。

通常大家覺得可能是共同做核酸的時候引起了交叉感染,或者是由于共同采購,因為食物物流的原因發生了交叉感染。但是從這個案例上看,具有單側感染的特征。都是05單元感染。如果是物流引起的感染,或者電梯引起的感染。那就不會在05單元連續發生感染。此外兩個感染還有非常明顯的自下而上傳播的特征。就是樓下會依次感染樓上,而不是倒過來。此時的長春正處在供暖季,樓內的熱壓效果非常明顯,氣流整體是從下往上。

另外一個案例是一梯4戶的單元。首先是602發生了感染,然后是802和902。明明是1梯4戶的單元,4家共用一個電梯,但是病毒偏偏只感染02單元。這些豎向傳播的特征顯示病毒可能以氣溶膠的形式,利用樓內豎向通道在樓內進行傳播。

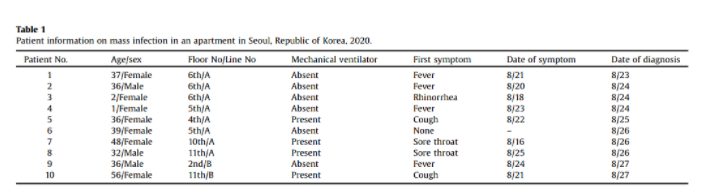

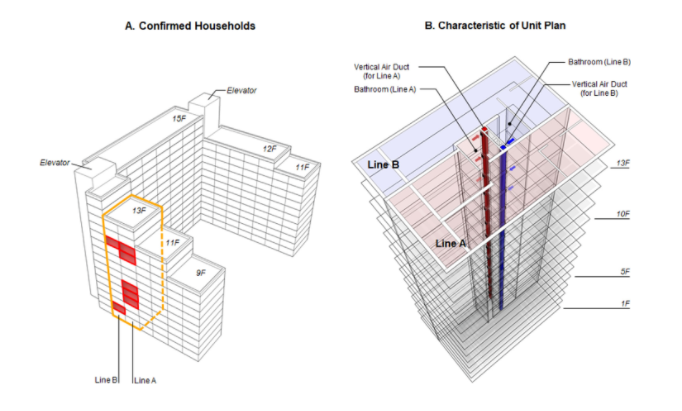

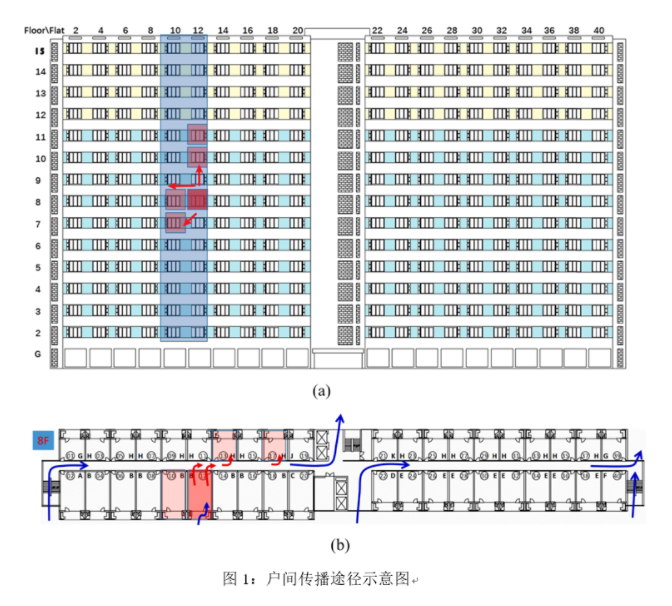

我們再看看國外的情況。韓國首爾某公寓樓內共有267戶,437個居民。總共發生了10起新冠病毒感染。這些感染人群基本上也采取了嚴格的,足不出戶的自我保護措施。詳細完整的記錄(包括所處的樓層和感染的日期)如下。

流調人員分析了建筑的結構,感染日期之后基本確定,感染是由于兩個通風豎井導致的。

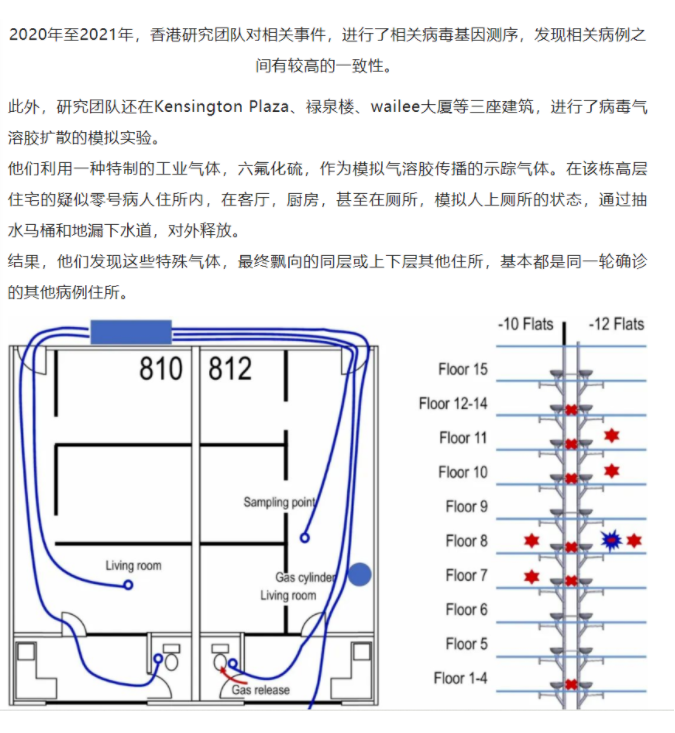

中國香港在當年SARS流行的時候,就發生過公寓樓內交叉感染的事情。這次疫情,香港研究團隊針對3棟大樓進行了病毒氣溶膠的測試試驗。他們采用六氟化硫作為模擬氣溶膠傳播的示蹤氣體。在這些高層住宅的疑似0號病人住所內,模擬人上廁所的狀態,通過抽水馬桶,地漏,下水道向外釋放,他們發現這些特殊氣體最終飄向同城或者上下其他住所,引起交叉感染。

對于奧密克戎病毒的傳播能力,我們現在知道的基礎數據很少。當下緊急的任務是弄清楚封閉社區內的傳播機理,然后對癥下藥。因為即使把大家關在家里,如果有感染者,即使最快的速度轉移走,潛伏期的時候,也是可以傳染給其他人樓內的住戶的。

公寓大樓沒有大家想象那樣的密不透風。雖然我們眼睛看到的感覺樓上樓下是完全隔離的。但實際上在建筑內部是千瘡百孔的,樓上樓下有很多個渠道可以互通。至少,以下幾個通道的可能傳播風險需要研究清楚。

(1)廚房脫排油煙機。新的住宅建筑里很多采用共同豎井的方式。所謂一家炒菜,全樓都能聞到香味兒。如果你能聞到鄰居家炒菜的香味,那多半在奧密克戎面前,你和鄰居也就是命運共同體了。老公房里面,廚房的排風是排向公共樓梯間的。公共樓梯間是人員來往最密集的場所,很難避免交叉感染。樓梯間的空氣也會通過各家入戶門下的門縫進入。

(2)衛生間的排風豎井,地漏,下水道。這些通道雖然也可以做短暫的封閉,但是如果風大,熱壓比較大的時候,是否會有泄漏。

(3)建筑縫隙、樓板穿孔板、門窗縫隙。

(4)電纜的管道。各家各戶的電纜本質上都是連在一起的,而電纜在穿墻的時候,多多少少也都會留下一些縫隙。即使穿墻沒有縫隙,電纜管總是通的。

(5)除了建筑內部,還有一個可能的通道就是外窗的通道。如果樓層比較低,室外擴散條件不是很好,相鄰窗戶的距離比較近,那也可以從A單元的窗戶傳播到B單元的窗戶。

當下緊急的任務,還是要抓緊時間弄清奧密克戎在社區傳播的基本途徑到底是什么。到底是氣溶膠空氣傳播還是物流接觸導致的感染?應用示蹤氣體法和熒光劑,結合病例時間表其實可以比較快地進行判斷。

歡迎大家和我們聯系,分享觀點、案例、數據,共同推進科學抗疫。聯系方式:

1 微信號:ling_GNN ;郵箱:gu_lavender@outlook.com

2 微信號:15011374066;郵箱:83520828@qq.com

參考文獻:

Seo Eun Hwanga,b, Je Hwan Changc,d, Bumjo Oha, Jongho Heoe,f, Possible aerosol transmission of COVID-19 associated with an outbreak in an apartment in Seoul, South Korea, 2020. International Journal of Infectious Diseases 104 (2021) 73–76